浅析“双语”司法的实践与创新

作者 :依坎甩 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2019-12-25

摘要:我国是以汉族为主体的统一的多民族国家,司法机关通用的语言文字是汉语和汉字,而在民族地区仍有部分少数民族群众不能通晓汉语,他们在参与诉讼、依法维护自身权益的过程中存在着语言障碍。《中华人民共和国宪法》第134条规定:“各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。”,国内立法赋予了各民族公民使用本民族的语言文字进行诉讼的权利,保障少数民族使用本民族语言文字参加诉讼是民族地区司法制度的重要内容。在自治区跨民族审判中,双语审判作为解决庭审语言问题的出路,是自治区法治工作的一大亮点,由此, 本文拟从勐海县人民法院的双语审判出发,探讨双语法官在民族地区双语司法的实践与创新。

关键字: 少数民族法制观 双语司法 功能分析 实践与创新

我国是以汉族为主体的统一的多民族国家,55个少数民族中满族和回族通用汉语,其余少数民族有用于本民族内部交流的语言,这其中又有一部分少数民族的语言有对应的民族文字。在民族地区并非只有单一民族,还有汉族和其他少数民族共同生活,纠纷可能发生在使用少数民族语言的当事人与汉族当事人之间,或者不通晓汉语的同一民族当事人之间,或者在使用不同少数民族语言的当事人之间。 由于民族地区的现实情况,决定了民族地区人民法院审判方式的特殊性。《民族区域自治法》、《人民法院组织法》及三大诉讼法等,对少数民族使用本民族语言文字的权利作了规定,保障少数民族使用本民族语言文字参加诉讼是民族地区司法制度的重要内容。民族地区人民法院充分保障少数民族公民使用本民族语言文字参与诉讼,这关系到“诉讼质量、程序公正、身份尊重以及民族间平等的权利。”〔1〕

云南是一个文化历史源远流长的省份,各民族间更是有着取之不尽的文化宝藏在世代传承。从总体上说,云南的民族法律文化传统较之现代法确有很多弊端,自近代以来表现得更为突出。但不能因此而断言,在建设社会主义法治国家的进程中,云南少数民族传统的法律文化观念已失去了其存在的合理性。近几年来,少数民族传统文化越来越受到国家和社会的重视。民族文化的传承、发展与创新是促进少数民族地区法制建设及构建和谐社会的重要条件。少数民族法制观是民族文化的重要组成部分,而少数民族法制观作为习惯法的形式之一,它在维持社会秩序、培养社会角色、传承民族文化等方面都有重要价值。在法制现代化的过程中,应充分利用少数民族法制观这一“法律资源”,由内向外推动云南少数民族法制及社会主义和谐社会的建设。

一、双语审判工作的必要性

民汉双语系案件是我国少数民族自治区特有的案件,以西双版纳傣族自治州为例,西双版纳傣族自治州受其多民族、特殊的边疆地理环境性质影响,其产生的民事纠纷呈现出复杂化和多元化,而西双版纳州的双语系案件以其涉及语种多样而颇具特色。双语审判与西双版纳傣族自治州的实际情况相符合,保证当事人“完全明白并理解”,助其克服语言障碍,更好地定纷止争。故对于这样一个多民族的地区,怎么才能切实维护各个民族群众的合法权益,怎样才能更好的化解社会矛盾,维护社会的和谐稳定是始终都不能忽视的课题。

(一)双语司法的概念界定

“双语”是我国宪法规定的少数民族“诉讼语言文字权”在民族地区的体现。而在少数民族聚居地区的人民法院,“双语法官”正是能够熟练使用汉语和当地民族语言,并能用汉语和当地民族语言主持审判活动的法官,双语法官作为国家机关工作人员,应在立案、审判、执行等一线,保障不通晓汉语的少数民族当事人用本民族语言进行诉讼的权利的实现。在少数民族聚居或者多民族共同居住的区域,如果少数民族当事人不通晓汉语,而汉族当事人也不会听、说少数民族语言,或者使用不同语言的少数民族双方当事人,当他们因纠纷起诉至法院时,双语法官直接使用双语审理他们的案件,这就是双语审判。

(二)双语司法的功能分析

“一切法律之中,最重要的法律既不是铭刻在大理石上,也不是铭刻在铜表上,而是铭刻在公民们的内心里;它形成了国家的真正宪法;它每天都在获得新的力量;当其他的法律衰老或消亡的时候,它可以复活那些法律或代替那些法律,它可以保持一个民族的精神。”〔2〕在云南各少数民族人民的内心深处就铭刻着这样的传统观念,并通过口传身授,代代传承。

我国宪法和法律明确规定了当事人享有使用本民族语言文字的权利,故推进双语司法不仅在保障少数民族群众的合法权益方面发挥着促进作用,也是“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的具体体现。

首先,双语司法工作有利于把法律法规中静态的规定转化为有效的法律实施。推行双语审判也是维护民族团结、平等、共同发展的有效途径,是尊重少数民族利益的实际体现。在少数民族聚居或者多民族共同居住的区域,法院能否保障少数民族纠纷当事人使用本语言文字参加诉讼,亦即少数民族当事人使用何种语言参加诉讼过程,影响着他们是否会选择通过诉讼方式解决纠纷。少数民族当事人如果无法在当地法院获得民族语言的诉讼服务,这将势必有损于其诉讼权利和能力。而法律措辞的专业、规范性,少数民族当事人对法律术语的含义也很难精准理解。如果少数民族语言文字权利无法在法院得到保障,其实是在为当事人的诉讼进程设置语言保障,当事人的纠纷就无法得到公正合理的解决。作为司法机关在案件立案、审判、执行等环节充分使用民族语言文字,使当事人可以在自己熟悉的语言环境中充分表达诉求,既有利于维护少数民族的基本权利,又有利于维护司法的公平与正义。

其次,通过双语司法实践,在表达自己的诉求时使用本民族语言文字,能够更好的体现司法的公正。“纠纷解决作为人类解决争议的重要社会行为,离不开作为信息交换与思想沟通媒介的语言”〔3〕 ,因此,作为一个民族异质性所在的民族语言, 在纠纷的司法解决中具有不可忽略与轻视的作用。司法公正是实现社会正义的最后一道防线,也是司法工作的生命线,语言作为交流的对象是实现司法正义的有效载体,通过保护当事人使用本民族语言文字进行诉讼的权利,从而使当事人感受到司法的人文关怀。

二、双语司法工作的实践概况

西双版纳傣族自治州是一个多民族聚居地区,根据第六次全国人口普查数据表示,全州总人口为113351人,汉族人口为340431人,占总人口的30.03%。各少数民族人口为793084人,占总人口的69.97%。其中,傣族人口为316151人,占总人口的27.89%;哈尼族人口为215434人,占总人口的19.01%;拉祜族人口为61504人,占总人口的5.43%;其他诸如回族、彝族等民族占总人口的1.57%。各少数民族都拥有各自源远流长的历史,不同的文化传统背景,形成了各民族独具特色而又风姿多彩的风俗习惯。

随着各族群众交往的日益加强和密切,涉及少数民族的纠纷数量不断增加,有些少数民族群众只会讲民族语言,法院在审理纠纷时需要使用当地通用的少数民族语言文字,否则审判无法正常进行下去。在民族地区,如果法官不会使用当地的少数民族语言,又没有或缺乏翻译人员时,法院难以有效解决纠纷。

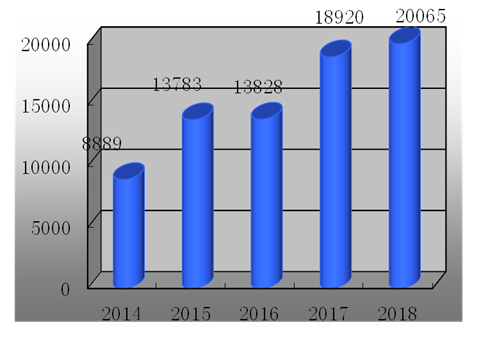

虽然西双版纳傣族自治州是云南省的西南边陲小县,但是随着经济较快发展,2014年以来全州法院的案件量也在逐年递增,而2015年新收案已至13783件,同比增长55.06%(具体数据见附表)。加之2015年5月1日案件立案登记制的实施,法院案多人少的矛盾愈发突出。

西双版纳傣族自治州两级人民法院四年收案情况(2014年—2018年)

由此可见,全州两级法院整体案件数量逐年上升,而法官人数严重不足——全州入额法官仅102人,少数民族法官49人,而通晓本地少数民族的少数民族法官仅18人,其中,被评定为云南省双语法官的仅为9人,能用双语进行审判的基本上都是双语法官及部分少数民族法官。足以看出,法官压力巨大,案多人少矛盾突出。

三、双语司法工作的实践与创新

少数民族的传统法制观念是少数民族特有的心理、意识的反应,是伴随着民族的形成而逐渐形成、发展的,是构成民族特征的重要方面,也是一个民族的民族性的突出表现。因此各个民族的法制观念是有一定差异的,各有自己民族的浓厚特色。这些观念对本民族的历史发展及文化的形成有重要影响,对构成一个民族共同的心理素质,维护民族的整体性,起到了潜在的不可低估的作用。各民族的每一个成员从一出生就受到这些观念的强烈熏陶和感染,因此对本民族的法制观念怀有天然的亲近感和认同感,这种历史积淀的观点具体化到日常生活中,并不是靠一纸禁令就能完全更新或消亡。如何对其进行扬弃,注入新时代的精神和国家法内容,实现民族习惯法与国家制定法之间良好的衔接和融合,关键在如何剔除传统法制观念中明显同时代进步相悖的落后因素。

人类文化的价值都是相对的,各民族的文化都是在特定的环境中创造生成的,因此,我们应当以全面客观的辩证唯物主义观点来审视少数民族的法制观念。

作为延续了千年的民族法制观念有其合理的成分存在,其中最为突出的是,各民族的法制观念体现了深厚的集体主义色彩,强调集体利益高于一切,民族和家族利益高于一切,服从和维护共同利益是每个民族成员的最高义务和神圣职责。如苗族的榔规讲:“我们地方要团结,我们人民要齐心,我们走一条路,我们过一座桥,头靠在一起,手甩在一边,脚步整齐才能跳舞,手指一直,才能吹芦笙。” 〔4〕此外,少数民族法制观念中,保护生态环境也是其中一个亮点,在苗族、白族习惯法中有大量保护山林、崇拜山水森林、禁伐禁猎的观念,云南大理存有清乾隆年间的“护松碑”,碑文就是一条保护松林的习惯法,这可以说是早期的环境生态立法。

在此类法制观念基础上,我们可以肯定,少数民族的法制观念不仅在历史上发挥了重要的定纷止争的作用,而且在法制建设空前繁荣的今天,也有着积极的意义。我们应该对其给予保护和提倡,采取顺应、融合的过渡政策,在条件成熟时,将其纳入国家制定法,为此才能更好的调节社会矛盾,发扬民族传统,巩固民族团结。

然而,以唯物辩证法的观点来说,片面的夸大优点,以偏概全地判定云南少数民族的法制观是合理的、优秀的是有失公正的。从相关资料中,我们不难发现,少数民族法制观念中有不少仍带有落后、愚昧、血腥、迷信的色彩。其一,这些观念表现出封闭、排外倾向,超越本民族范围就失去效力,因而出现民族内部和外部双重标准,从而引起民族之间的纠纷。其二,强调集体利益多,忽视团体成员的个人利益、要求和需要。其三,陈规陋习桎梏思想,平等、人权等权利得不到实现。其四,小农经济导致安贫知足、因循守旧。这些观念严重桎梏了少数民族的思想,影响了民族的进步与发展,对此类观念要坚决给予改造或摒弃。〔5〕

以云南省勐海县人民法院为例,勐海县法院针对辖区少数民族众多,基于所受理的大部分案件涉及到法律和少数民族风俗习惯相冲突的实际,在恪守法律底线的同时,寻求和少数民族风俗习惯相结合的交叉点,努力化解双方当事人之间的矛盾纠纷。

(一)实现现有少数民族法官的优势最大化

一是充分发挥少数民族法官的象征代表作用。在双语审判中,由少数民族身份的法官担任的双语法官拥有双重身份,即法官和少数民族。一方面,其职业身份决定了必须始终代表国家力量和司法权威,必须以查明案件事实并适用法律的方式解决纠纷,必须在维护司法公正的同时确保我国的法制统一;另一方面,双语法官在语言文化上具有先天性优势,对少数民族当事人具有天然的语言接受力和亲近力,较容易获得少数民族当事人的信任,然后充分听取和了解他们的意愿和诉求。

二是充分发挥少数民族法官的“民族共同体”作用。由于拥有共同的文化生活背景,属于同一个“民族共同体”,少数民族法官可以通过发挥语言习惯相通的优势,克服与当事人的语言障碍,获得当事人的民族认同和民族感情的认可, 准确把握当事人的需求和意愿, 从而在提高诉讼效果的同时有效节约了司法资源。

三是充分发挥少数民族法官的教育宣传作用。受地理、经济、文化、历史等等原因使得少数民族群众的法律意识、法律知识、法律信仰等都与现代法治的要求偏离甚远。“法律必须被信仰,否则它将形同虚设。”,双语法官通过双语庭审、调解等方式在解决纠纷的同时普及了法律知识,让少数民族当事人和旁听群众受到了生动良好的法制教育。在培育民族地区少数民族群众的法律意识,引导他们认识法律的权威、依法预防和解决纠纷,最终形成法律信仰方面,双语法官发挥着重要的作用。

(二)制度先行,依托群众

双语审判是民族自治地方变通权的体现,变通立法,意义深远。正如李斯特所说:“立法完全是有能力谨慎地引导并培养人们的法律观的。”〔6〕《西双版纳傣族自治州自治条例》第十八条规定:“自治州人民法院和人民检察院保障各民族公民有使用本民族语言文字进行诉讼的权利。对于不通晓傣、汉语言文字的诉讼参与人,应当为他们提供翻译。制作法律文书使用汉字,根据实际需要可以使用傣文。”,为适应新形势要求,各少数民族地区人民法院应因势利导,构建多层矛盾纠纷化解平台,以完善诉调对接机制为契机,积极探索和创新双语司法的工作模式。以云南省勐海县法院工作模式为例:

1. 构建民族特色化纠纷化解平台,力争使纠纷不出村庄。注重从源头上预防和化解矛盾纠纷,主动对接政府城乡综合治理网格化管理系统,推动搭建起综合治理网格纠纷解决平台。以西双版纳傣族自治州勐海县为例,勐海县少数民族众多,历史悠久,文化厚重,形成了独特的边疆民族地区多元化解机制,勐海法院因势利导,利用其独特的双语法官调解优势,积极开展民族特色巡回审判工作,把法庭搬到山区村寨、田间地头,对少数民族群众,从来访、接待、立案、送达到审判,均用少数民族语言来沟通、交流等开展各项工作。勐海法院勐遮法庭制定了“民族语言来接待,案情法理更明了。群众用语来审判,定纷止争效率高。邀请康朗来协助,保障权利促公平。民情案理相合议,司法为民洒阳光。”为主的56字民族特色审判工作方针,当民族习俗与法律规定相冲突时,积极邀请村寨的“康朗”、“龙巴头”、“卡些”等少数民族中有威望的长者来协助,参与案件调解,调解工作中充分融入少数民族风俗习惯、宗教礼仪,达到法律效果与社会效果相统一,真正实现案结事了的目的。

2.加强少数民族风俗、当地村规民约与法律、法规的对接。在农村开展工作、处理矛盾纠纷,如果仅仅依靠适用法律条款,可能很难将事情解决,效果适得其反。而结合农村实际长期形成的少数民族风俗、村民投票参与制定的村规民约,往往对于矛盾的解决更有效果。可是一些传统民族风俗、村规民约违法、与法律法规有冲突的现象确是客观存在,这与依法治国的方略是背道而驰的。利用当地传统习惯、少数民族风俗、村规民约管理农村事务,加强少数民族风俗、当地村规民约与法律、法规的对接,也是推进农村法治建设的一种好手段,我们应该有效利用,以便人民调解工作依法、规范、有效地开展。在今后制定村规民约时,当地法院、司法局、乡镇司法所等可以加强指导,以法律法规为基准——以法律法规、政策和社会公德为依据,坚持依法调解和思想教育相结合,坚持德、情、理、法的统一,在调解的过程中注重宣传党的方针政策,宣传社会公德、职业道德和家庭美德,提高人民群众的法制观念和道德水平。同时,也可以在地方法院、司法局、司法所等的协助下梳理村规民约,利用村民更容易理解、接受的村规民约,来帮助村民树立起完善的法律意识,合乎法律规定、有益于村庄发展和村民合法权益保护的,予以保留、完善;不合法、不利于村民合法权益保护的,一律予以修正。加强少数民族风俗、当地村规民约与法律、法规的对接,人民调解工作更加合法、规范,即便后续要进入法院的诉讼活动,也不会导致调解协议无效而所有工作将从头来过的结果,诉调对接机制的效果才能显现出来。

西双版纳傣族自治州两级法院2014年—2019年10月案件审理情况

|

年 度 |

审理 案件数 |

审结 案件数 |

结案率 |

调解 案件数 |

巡回 案件数 |

|

2014年 |

8889 |

8208 |

92.34% |

1573 |

1840 |

|

2015年 |

13783 |

11272 |

81.78% |

3004 |

4445 |

|

2016年 |

16549 |

12220 |

73.84% |

2958 |

4575 |

|

2017年 |

18920 |

16157 |

85.40% |

3845 |

4680 |

|

2018年 |

20065 |

18218 |

90.79% |

4281 |

5294 |

|

2019年10月 |

20187 |

13243 |

75.51% |

3637 |

2572 |

|

合 计 |

95672 |

79318 |

82.91% |

19235 |

23406 |

近年来,西双版纳傣族自治州两级人民法院审理案件95672件,调解案件19235件,而双语司法工作的有效开展,在提高诉讼效果的同时有效节约了司法资源,对于缓解法院案件压力、促进民族团结和睦、维护社会稳定、保障地区经济发展起着不可忽视的作用。

四、对双语司法实践的思考

李步云先生在《现代法的精神论纲》中提到“为人类或绝大部分谋取最大利益和幸福,应当是法的终极目的”,〔7〕因此,在对待少数民族法制观念的态度上,我们不仅是正视其与国家法并存的客观实在,更要以取其精华、弃其糟粕的准则来融合吸收。少数民族法制观念作为一种传承、积淀和整合了数千年的意识形态,被云南各少数民族以不同形式吸纳、运用,并加以融会贯通在其行为模式上,升华为该地区或该民族的共同心理,为其成员提供了一种行为模式和价值选择。必须承认,少数民族的传统法制观念作为民族地区的一种社会意识,在广大民族地区社会生活与生产当中发挥着举足轻重的作用,这正是我们必须加以吸收的导向。

一是提高双语审判工作重要性认识。目前,加快少数民族和民族地区的发展是主题。为适应新形势要求,双语审判工作必须提供有力的司法保障。双语地区法院要以双语审判工作为工作方向,不断提升双语审判工作质量和水平。

二是加强调研。双语审判是实践性强的诉讼活动。进一步开展调查研究和及时总结审判过程中出现的双语审判问题,以解决双语法官和书记员存在着补充不足、能力不强、经费不足、培训力度不够等问题。

三是抓住司法改革机遇期,全面加强双语队伍建设。加强双语法官配备,以保障民族地区双语审判工作的需要。同时加强双语法官的锻炼和使用,完善激励机制,形成良好的氛围。不断充实双语法官队伍,高度重视优秀双语法官的培养,完善双语人才信息库,注重双语人员的培训与养成。继续做好双语普法宣传工作,以提高少数民族地区群众使用民族语言文字进行诉讼的权利意识。

( 勐海县人民法院 依坎甩 )

1. 参考文献:

〔1〕 李英伟.少数民族公民双语诉讼存在的问题与对策探讨[J].前沿,2015(11):71.

〔2〕 [美]伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平,译.北京:中国政法大学出版社,2003.1.

〔3〕 徐晓光、李廷贵、吴大华等. 苗族习惯法研究[M]. 北京:华夏文艺出版社, 2000:109.

〔4〕 田成有. 论国家制定法与民族习惯法的互补与对接[J].现代法学, 1996,1.

〔5〕 常亮. 民族地区纠纷司法解决机制研究[D]. 中央民族大学,2013.

〔6〕 对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性II费孝通乡土中国.北京大学出版社.2012.15.